추석을 맞아 고향에 가서 아버지를 비롯한 조상님들 차례를 모신 후 아버지가 계시는 선산으로 성묘 다녀왔다. 돌아가신 지 5년이 되어 아버지 산소 봉분을 덮고 있는 잔디가 뿌리를 잘 내려서 아버지 마지막 집이 포근해 보였다. 벌초를 미리 한 탓에 드문드문 잡초도 나 있었지만 이발한 직후보다는 조금 덧 자란 머리처럼 오히려 자연스러웠다.

추석을 맞아 고향에 가서 아버지를 비롯한 조상님들 차례를 모신 후 아버지가 계시는 선산으로 성묘 다녀왔다. 돌아가신 지 5년이 되어 아버지 산소 봉분을 덮고 있는 잔디가 뿌리를 잘 내려서 아버지 마지막 집이 포근해 보였다. 벌초를 미리 한 탓에 드문드문 잡초도 나 있었지만 이발한 직후보다는 조금 덧 자란 머리처럼 오히려 자연스러웠다.

아버지 머무시는 옆집은 큰아버지와 종조부, 증조부께서 계시고, 조부는 큰댁 앞산에 계신다. 큰 형님은 윤년이 되면 조부님도 아버지 옆으로 모셔와야겠다고 말씀하셨다.

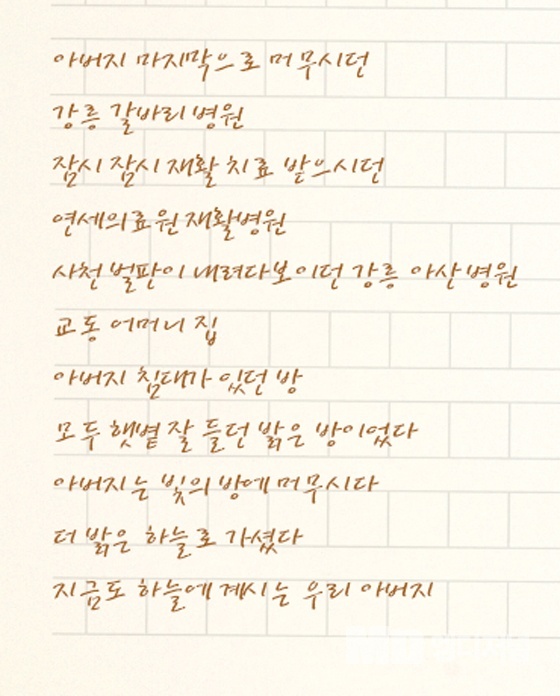

저 멀리 서쪽 하늘 아래 두타산이 보이고, 햇볕이 잘 드는 양지바른 곳에 위치한 아버지 마지막 집이 아버지 마음에 드실 것 같았고 지금도 잘 계실 것이라고 생각하면서 투병생활을 하실 때 계시던 방들을 떠올려 보았다.

아버지는 뇌졸중으로 연세의료원 신경과와 재활병원에서 치료 받으시다가 귀향하셔서는 강릉 아산 병원에서 진료 받으셨고, 더 이상 재활이 힘들어진 상태에서는 집에서 모시다가 천주교에서 운영하는 요양병원인 갈바리 병원에서 마지막을 보내셨다.

재활 병원에 계실 때에는 언어장애는 없으셔서 대화가 가능했고, 주말에는 간병인 대신 가족들이 교대로 아버지 침상 아래에서 자면서 당직을 서는 생활도 했었다. 가족 모두 건강할 때에 비해 자주 만나게 되어 아버지와 함께 투병생활을 하는 동안 가족 간에 전우애도 생기는 느낌이었다. 그때 좁은 듯 보이던 재활병원 병실도 햇볕이 잘 드는 환한 방이었다고 기억된다.

그 후로 조금씩 증세가 악화되어 병원에서의 재활이 더 이상 의미가 없어져 집에서 지내게 되었을 때 큰 형님은 어머니 댁 아파트를 환자 병실처럼 고쳤다. 방과 화장실 벽에 손으로 잡을 수 있는 손잡이 봉을 설치하고, 침대는 욕창이 생기지 않게 자동 조절되는 환자용 물침대로 바꿨다. 지금은 조카가 쓰고 있는 그 방도 볕이 잘 드는 환한 방이었다.

강릉 아산병원에 계실 때의 아버지 병실의 전망은 정말 좋았다. 사천 벌판이 내려다보이고 멀리 동해와 해변의 송림도 보였던 것으로 기억한다. 나이가 들면서 기억력을 그다지 신뢰하지는 않지만 그 방도 참 밝은 방이라고 기억한다. 어쩌면 아버지와 잠깐씩 함께하던 시간들이 소중했었다는 생각 때문에 밝은 방으로 기억되는 지도 모르겠다.

아버지는 청명한 가을하늘을 자랑하던 신묘년 음력 구월 초하루 돌아가셨고, 얼마 전 성묘 다녀온 선산에 모셨지만, 환한 방에만 계시던 아버지께서는 어두운 땅 속 보다는 밝은 하늘에 계실 것 같다. 그러고 보니 아버지 제사가 얼마 남지 않았다.