지금은 없어졌지만, 우리 클리닉 근처 건물 지하에 서점이 있었다. 동네 서점치고는 제법 규모가 큰 편이어서 교양도서, 문학, 고전 등 다양한 책이 골고루 구비되어 있었고, 읽고 싶은 책을 말해두면 없던 책도 금방 구해주어 자주 가는 편이었는데 어느 날 문을 닫았다. 문학을 홀대하는 세태가 반영된 탓이고, 우리나라 서점가의 전반적인 추세라고 생각된다.

지금은 없어졌지만, 우리 클리닉 근처 건물 지하에 서점이 있었다. 동네 서점치고는 제법 규모가 큰 편이어서 교양도서, 문학, 고전 등 다양한 책이 골고루 구비되어 있었고, 읽고 싶은 책을 말해두면 없던 책도 금방 구해주어 자주 가는 편이었는데 어느 날 문을 닫았다. 문학을 홀대하는 세태가 반영된 탓이고, 우리나라 서점가의 전반적인 추세라고 생각된다.

식견이 있는 분들은 자본주의에 휘둘리지 않는 얼마 남지 않은 분야가 바로 문학이고, 그 이유가 경제적 효용성이 빈약하기 때문이며, 역설적으로 그런 이유로 오히려 가치가 있다고 주장한다. 그런 논리는 창작하는 분들에게는 해당 될지 몰라도 책을 유통하는 분들에게는 통하지 않는다. 그런 관점에서 보면 문학도 역시 자본주의의 위세를 피해갈 수 없어 보인다.

가끔 그 서점에서 00 씨와 마주치곤 했는데 만날 때마다 먼저 인사를 해왔다. 동네에서 환자를 만나면 나는 먼저 인사를 하는 편이다. 어떤 경우에는 사복 차림이라 못 알아보고 ‘누구세요?’ 하고 되묻는 환자들도 있어 민망하기도 하지만, 그렇더라도 모른 체 그냥 지나치다가 인사하는 환자를 만나면 더 민망하므로 먼저 인사를 하는 편인데, 00 씨는 늘 한발 앞서 인사를 했다.

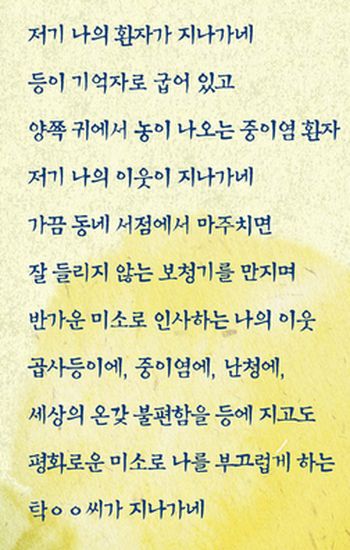

00 씨는 곱사등이에 중이염도 심하며, 보청기 신세를 져야하는 심한 난청 환자였는데도 항상 웃는 인상이었다. 몸이 괴로우면 자연히 찌푸린 표정을 지을 수밖에 없을 텐데, 어떻게 저런 불편한 상황에서 저렇게 평화로운 웃는 표정이 나올 수 있을까 하는 생각이 들며, 매사에 불만투성이로 늘 우울한 표정을 하고 다니는 내 자신이 부끄러울 정도였다.

어느 날 문득 이 시가 생각나서 파일을 찾아보니 2003년도에 쓴 것으로 기록되어있다. 10년이 넘게 단골 환자로 다니던 00 씨가 요즈음은 보이지 않아 이사 간 것인지, 다른 이유가 있는 것인지 궁금해서 촤트 조회를 해보았더니 약 2년 전 마지막으로 크리닉을 방문했다. 귀에서 이상한 말소리가 들리는 환청 증상까지 생겨 종합병원으로 의뢰되었고, 그 당시에 신경정신과 치료를 받는다고 기록 되어 있었다. 그의 환청 증상은 여러 가지 불리한 조건을 잘 극복하며 살던 그의 정신력이 한계에 도달한 때문인지, 아니면 심한 중이염의 합병증 때문인지 알 수는 없지만 새삼 안타깝게 느껴졌다.

그동안 잊고 지냈던 탓에 이름이 생각나지 않아 궁금한 김에 조회해 본 것인데, 촤트 기록을 보니 괜스레 미안한 마음이 들었다. ‘탁 00 씨가 지나가네’ 하는 구절 때문에 전체 환자 목록에서 이름을 알아냈지만 개인정보 보호 차원에서 이름은 밝히지 않는 것이 도리 일 것 같다. 조만간 다시 웃는 표정으로 보청기를 만지작거리며 클리닉에서 만나기를 기대해 본다. 그래서 앞으로도 자주 나를 부끄럽게 만들어주었으면 좋겠다.