단골집이 없어진다는 것은

세상에 하나뿐인 단골집 식당이 사라졌다

그 식당에 드나들던 사람들

사소한 즐거움 하나를 잃어버렸다

약속을 잡지 않아도 그곳에 가면

낯익은 사람들 만날 수 있어 좋았다

꾹꾹 눌러 담은 고봉밥과 맛깔 나는

된장찌개 내주던 할머니 백반집도 사라지고

알싸한 고향 바다 냄새를 토하며

한여름 허기를 달래주던 깡다리집도

기막힌 국물로 국수를 말아주던

간판 없는 작은 식당도 사라졌다

더불어 사는 사람살이를 향기롭게 하던

작은 공간들, 그렇게 하나씩 사라졌다

구원과 위안은 늘 미래의 원대한 것보다

오늘의 작고 사소한 것들로부터 왔다

단골집이 없어진다는 것은 대체할 수 없는

사소한 위안 하나가 사라진다는 것이다

그 동네 식당에 드나들던 사람들에게는

아름다운 한 시대가 저물어간다는 것이다

식당 하나 없어진다고 세상이 바뀔까

[엠디저널]젊은 시절 시대를 관통하는 역사의 아픔 5.18 광주민주화운동의 한 복판에서 처참한 살육의 현장을 목격하고, 이후 삶과 죽음 사이에서 매 순간을 치열하게 살아야 하는 심장내과 의사 김완 시인. 슬픔과 분노로 가득 찬 이 세상, 그리고 지구상에 모든 고통 받는 사람들에게 죄의식을 느끼며 그는 서정시를 쓴다. 공허함으로 가슴이 뻥 뚫리고, 희망이 눈앞에서 사라져 가는 순간에도 시를 써야 하는 고달픈 시인의 운명. 그래서 그는 시를 쓴다. 그래서 김완 시인의 시는 아름답다.

‘나도 언젠가 시를 쓸 수 있겠지’

김완 시인이 태어난 곳은 전라남도 광주. 어린 시절 그는 책읽기를 좋아하는, 남다른 아이였다.

그런 그가 문학에 관심을 가지게 된 것은 고등학교 1학년 때 문예반에 들면서부터다. 김 시인이 다닌 광주고등학교는 전국에서 유일하게 문학관이 있을 정도로 대한민국을 대표하는 많은 시인을 배출한 곳이다.

“시에 관심도 많았고, 또 저희 학교에서 문예부라고 하면 대우도 달랐습니다. 그도 그럴 것이 이성부, 조태일, 박성룡, 박봉우 선배 등 워낙 기라성 같은 시인들이 광주고등학교 출신이었으니까요. 그래서 대학은 국문학과나 영문학과를 가고 싶었죠.”

문학을 이어가고 싶었던 김 시인, 하지만 의대에 진학하기를 원했던 부모님은 그의 글쓰기를 반대했다. 부모님의 뜻을 거역하기 싫었던 김 시인은 2학년에 올라가면서 문예부를 왔고, 부모님의 바람대로 의대에 진학하게 된다. 하지만 의대에 진학해서도 김 시인의 문학에 대한 열정은 쉽게 식지 않았다.

“대학 시절 간혹 학보사에 투고를 해서 당선이 되곤 했는데, 원고료가 꽤 쏠쏠했죠. 그렇기는 해도 선뜻 다시 문학을 시작한다는 것은 생각할 수도 없었습니다. 당시 지금도 유명한 나해철, 곽재구, 박몽구 시인들이 제 선배였죠. 시험을 마치고 나올 때 그 선배들이 바바리코트를 입고 모여 담배를 피며 대화를 나누던 모습이 어찌나 멋있던지…”

다시 시를 써보겠다는 생각으로 의과대학 문학동아리 ‘보라문학회’에 들기는 했지만 학업과 문학을 병행한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다.

하지만 그는 늘 마종기 시인의 ‘해부학 교실’을 읽으며, ‘나도 언젠가는 시를 쓸 수 있을 것’이라는 희망을 마음 한편에 품고 있었다.

그러던 중 본과 3학년 때였다. 시험 기간이었는데, 갑자기 계엄군들이 총칼을 들고 학교로 들이닥쳤다. 계엄군들이 인정사정없이 모두 죽인다는 말에 혼비백산한 대학생들은 광주를 떠나 몸을 피하기 바빴다. 하지만 김 시인은 광주를 떠나지 않았다.

“눈으로 보면서도 믿기지 않았습니다. 시청광장에도 나가고 돌아가신 시민들의 수습도 함께 도왔습니다. 그 상황을 시로도 표현했는데, 나중에는 저도 너무 겁이 나서 모두 태워버렸죠. 하지만 당시 전남대학교 총학생회장이었던 박관현 선배가 집회를 주도하며 시민과 대학생들에게 호소하던 목소리는 지금도 생생히 기억이 납니다.”

당시의 처참한 모습, 그리고 계엄군들이 밀어닥칠 때 군홧발 소리는 아직도 꿈에 나타날 정도로 상처로 남아 있다.

그리고 그 기억은 이후 김 시인의 시에 고스란히 묻어 역사의 아픔을 되살리고 있다.

그러나 김 시인은 졸업을 하면서 방황조차 할 여유조차 없던 인턴과 레지던트 시절을 지나면서 문학에 대한 기억은 서서히 사라져갔다.

책읽기를 좋아하던 문학소년 김완도, 열정을 간직한 젊은 의대생 김완은 자신의 직분에 충실한 의사가 되어 있었다.

선물처럼 되돌아온 문학에 대한 열정

‘해리슨 내과학’의 서문에 적힌 ‘Medicine is Art’라는 문구에 꽂혀 심장내과를 택한 김완 시인, 그가 군의관을 마치고 선택한 곳은 바로 지금 자신이 심혈관센터장으로 있는 광주보훈병원이다.

그리고 그는 문학이 아닌 처음부터 의사의 길이 선택된 사람처럼 많은 일들을 이뤄냈다.

그 중 가장 눈에 띄는 것은 바로 김 시인이 국내 최초의 주도한 ‘동물심도자 실험’이다. 이후 성공적인 실험 결과를 통해 1996년 국내 최초로 동물심도자실을 설립했고, 지난 해 11월에는 세계에서 가장 많은 무려 3,000례의 실적을 달성하게 된다.

그러던 어느 날 그에게 중대한 변화를 예고하는 사건이 생긴다.

2000년도에 전국에 있던 20회에서 30회까지 활동한 광주고등학교 문예부원들이 20여 명이 모임을 가졌고, 이를 계기로 ‘늘 푸른 아카시’라는 카페를 만들게 되었다.

“모임에 가니 반은 이미 등단을 했고, 나머지는 또 나름대로 충실히 자신들의 삶을 살아가고 있었습니다. 꼭 등단을 했나 못 했나가 중요한 것이 아니라 젊은 날 문학을 통해 만난 우리였기에 기쁜 마음은 이루 말할 수 없었습니다.”

이후 카페 활동을 하면서 시는 다시금 김 시인의 삶에 중요한 위치를 차지하게 된다.

“그 전까지는 가끔 시집을 들춰보는 정도였지만 카페를 만들고 활동하다보니 언제까지나 남의 글만 읽을 수는 없었습니다. 그래서 창작을 하기 시작했죠. 쟁쟁한 후배 시인도 많았고, 등단이 뭐가 중요하나라는 생각도 있었습니다. 하지만 시 공부는 해야겠더군요.”

그렇게 김 시인의 시에 대한 열정이 다시 살아나기 시작했고, 이후 후배의 소개로 이은봉 광주대 문예창작과 교수에게 본격적으로 시를 공부하기 시작한다.

그렇게 시 공부에 심취해있던 김 시인은 ‘시와시학’의 주간으로 있는 경희대 김재홍 교수를 만나게 된다. 그리고 그의 추천으로 ‘시와시학’ 신춘에 20편의 시를 보내고, 그 중 5편이 당선이 되면서 김 시인은 등단을 한다.

당시 김 시인의 나이가 52세, 이를테면 늦깎이 등단인 셈이다.

이렇게 예고 없이 찾아온 시는 그의 열정을 되살리며 등단 시인이라는 선물을 안겨 주었다.

시인은 고통과 아픔을 외면해서는 안 된다!

등단을 하면서 김완 시인의 일상은 큰 변화가 찾아왔다.

“한 매체를 통해 제 삶이 2009년 이전과 이후로 나뉜다고 하긴 했는데, 사실 그렇게 큰 의미는 아니었습니다. 다만 등단을 하기 전까지는 제가 글을 쓰는 것에 뭐라 시비를 걸 사람이 없었겠지요. 하지만 이제는 뭔가 공적인 영역에서 글과 시에 책임감을 느낀다고나 할까요.”

지금까지는 의사로 불리던 그가 이제는 ‘시인’이라는 타이틀을 하나 더 얻은 셈, 하지만 거기에 느껴지는 무게감은 결코 가볍지 않았다고 김 시인은 말한다.

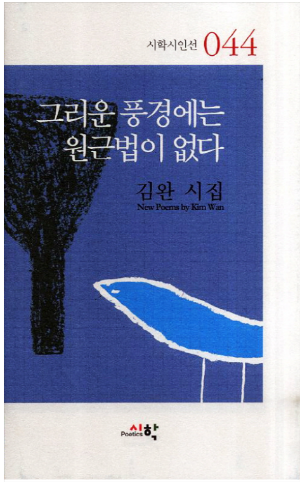

그리고 2년 후인 2011년, 김 시인은 그의 첫 번째 시집 ‘그리움에는 원근법이 없다’를 출간한다. 이 시집에는 김 시인이 등단하기 전에 모았던 시들이 주로 실었는데, 남도 여행을 하며 느낀 정서를 비롯해 그리움, 아픔, 상처, 절망 등의 주제를 아름다운 서정적 언어로 표현하고 있다.

그리고 그의 두 번째 시집은 시대의 아픔을 서정시로 표현한 ‘너덜겅 편지(2014년)’다.

“너덜겅이란 말은 화산에서 폭발한 돌들이 무덤처럼 모인 것을 말합니다. 광주 무등산에 가면 이런 너덜겅이 많지요. 어찌 보면 저것은 광주가 가진 상처가 아닐까하는 생각으로 시를 썼습니다.”

2012년 대선 이후 헛헛함을 달래려고 무등산을 다니기 시작한 김 시인, 그는 그곳에서 만난 너덜겅을 통해 영감을 얻었다. 그리고 그는 ‘모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다’는 이성복 시인의 시구를 인용하며, 시인은 이웃의 고통과 아픔을 외면해서는 안 된다는 자기 성찰적인 자세로 글을 썼다고 한다.

그리고 올해 4월, 김 시인은 그의 세 번째 시집인 ‘바닷속에는 별들이 산다’를 출간한다.

“이명박, 박근혜 정부가 촛불로 시작해 촛불로 끝을 맺었습니다. 그 사이 우리는 세월호 참사, 대통령 탄핵, 백남기 농민 시위대의 사망 등 사건이 있었습니다. 그 중 세월호 참사는 더 이상 말을 이을 수 없을 정도의 슬픔을 남겼습니다. 몇 줄의 시로 모든 상처와 아픔을 치유할 수는 없겠지만, 조금의 위로라도 될 수 있지 않을까하는 심정으로 출간하게 되었습니다.”

절절한 아픔을 시로 표현한 세 번째 시집 ‘바닷속에는 별들이 산다’는 아리어니하게도 그 서정성을 높이 평가받아 올해 열린 제4회 송수권 시문학상에서 ‘남도문학상’을 수상하게 되었다.

김 시인은 세 번째 시집의 서문에서 고백처럼 자신의 마음을 표현했다.

‘서정시를 쓰기 힘든 시대다. 불온한 생각들이 들끓었고, 자학하는 날들이 많았다. 흔적 없이 사라지려는 진실에 온 산하가 슬픔과 분노로 가득 차 신음했다. 세월호희생자 304명의 영령에게, 지구상의 고통 받은 모든 사람에게 미안하다. 서정시를 쓸 수 없는 시대란 없다.’

시인에게 서정시를 쓸 수 없는 시대란 없다. 시인은 시를 쓰기 때문에 시인이다. 아프다고 외면하고, 슬프다고 잊으려 한다면 그것은 시인의 도리가 아니다.

그래서 김완 시인의 시는 아름답다.